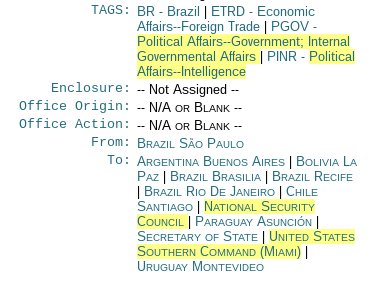

Cientos de brasileños protestan contra el golpista Temer en Brasil, este jueves. Foto: Andre Penner/ AP

Una pandilla de bandidos tomó por asalto la presidencia de Brasil. La integran tres actores principales: por un lado, un elevado número de parlamentarios (recordar que sobre unas dos terceras partes de ellos pesan gravísimas acusaciones de corrupción) la mayoría de los cuales llegó al Congreso producto de una absurda legislación electoral que permite que un candidato que obtenga apenas unos pocos centenares de votos acceda a una banca gracias a la perversa magia del “cociente electoral”.

Tales eminentes naderías pudieron destituir provisoriamente a quien llegara al Palacio del Planalto con el aval de 54 millones de votos. Segundo, un poder judicial igualmente sospechado por su connivencia con la corruptela generalizada del sistema político y repudiado por amplias franjas de la población del Brasil. Pero es un poder del estado herméticamente sellado a cualquier clase de contraloría democrática o popular, profundamente oligárquico en su cosmovisión y visceralmente opuesto a cualquier alternativa política que se proponga construir un país más justo e igualitario.

Para colmo, al igual que los legisladores, esos jueces y fiscales han venido siendo entrenados a lo largo de casi dos décadas por sus pares estadounidenses en cursos supuestamente técnicos pero que, como es bien sabido, tienen invariablemente un trasfondo político que no requiere de mucho esfuerzo para imaginar sus contornos ideológicos.

El tercer protagonista de esta gigantesca estafa a la soberanía popular son los principales medios de comunicación del Brasil, cuya vocación golpista y ethos profundamente reaccionario son ampliamente conocidos porque han militado desde siempre en contra de cualquier proyecto de cambio en uno de los países más injustos del planeta.

Al separar a Dilma Rousseff de su cargo (por un plazo máximo de 180 días en el cual el Senado deberá decidir por una mayoría de dos tercios si la acusación en contra de la presidenta se ratifica o no) el interinato presidencial recayó sobre oscuro y mediocre político, un ex aliado del PT convertido en un conspicuo conspirador y, finalmente, infame traidor: Michel Temer.

Desgraciadamente, todo hace suponer que en poco tiempo más el Senado convertirá la suspensión temporal en destitución definitiva de la presidenta porque en la votación que la apartó de su cargo los conspiradores obtuvieron 55 votos, uno más de los exigidos para destituirla.

Y eso será así pese a que, como Dilma lo reconociera al ser notificada de la decisión senatorial, pudo haber cometido errores pero jamás crímenes. Su límpido historial en esa materia resplandece cuando se lo contrasta con los prontuarios delictivos de sus censores, torvos personajes prefigurados en la Ópera del Malandro de Chico Buarque cuando se burlaba del “malandro oficial, el candidato a malandro federal, y el malandro con contrato, con corbata y capital”. Ese malandraje hoy gobierna Brasil.

La confabulación de la derecha brasileña contó con el apoyo de Washington -¡imaginen como habría reaccionado la Casa Blanca si algo semejante se hubiera tramado en contra de alguno de sus peones en la región! En su momento Barack Obama envió como embajadora en Brasil a Liliana Ayalde, una experta en promover “golpes blandos” porque antes de asumir su cargo en Brasilia, en el cual se sigue desempeñando, seguramente que de pura casualidad había sido embajadora en Paraguay, en vísperas del derrocamiento “institucional” de Fernando Lugo.

Pero el imperio no es omnipotente, y para viabilizar la conspiración reaccionaria en Brasil suscitó la complicidad de varios gobiernos de la región, como el argentino, que definió el ataque que sus amigos brasileños estaban perpetrando en contra de la democracia como un rutinario ejercicio parlamentario y nada más.

En suma, lo ocurrido en Brasil es un durísimo ataque encaminado no sólo a destituir a Dilma sino también a derrocar a un partido, el PT, que no pudo ser derrotado en las urnas, y a abrir las puertas para un procesamiento del ex presidente Lula da Silva que impida su postulación en la próxima elección presidencial.

En otros términos, el mensaje que los “malandros” enviaron al pueblo brasileño fue rotundo: ¡no se les vuelva a ocurrir votar al PT o a una fuerza política como el PT!, porque aunque ustedes prevalezcan en las urnas nosotros lo hacemos en el congreso, la judicatura y en los medios, y nuestro poderío combinado puede mucho más que sus millones de votos.

Grave retroceso para toda América Latina, que se suma al ya experimentado en la Argentina y que obliga a repensar que fue lo que ocurrió, o preguntarnos, en línea con el célebre consejo de Simón Rodríguez, dónde fue que erramos y por qué no inventamos, o inventamos mal. En tiempos oscuros como los que estamos viviendo: guerra frontal contra el gobierno bolivariano en Venezuela, insidiosas campañas de prensa en contra de Evo y Correa, retroceso político en Argentina, conspiración fraudulenta en el Brasil, en tiempos como esos, decíamos, lo peor que podría ocurrir sería que rehusáramos a realizar una profunda autocrítica que impidiera recaer en los mismos desaciertos.

En el caso del Brasil uno de ellos, tal vez el más grave, fue la desmovilización del PT y la desarticulación del movimiento popular que comenzó en los primeros tramos del gobierno de Lula y que, años después, dejaría a Dilma indefensa ante el ataque del malandraje político.

El otro, íntimamente vinculado al anterior, fue creer que se podía cambiar Brasil sólo desde los despachos oficiales y sin el respaldo activo, consciente y organizado del campo popular. Si las tentativas golpistas ensayadas en Venezuela (2002), Bolivia (2008) y Ecuador (2010) fueron repelidas fue porque en esos países no se cayó en la ilusión institucionalista que, desgraciadamente, se apoderó del gobierno y del PT desde sus primeros años.

Tercer error: haber desalentado el debate y la crítica al interior del partido y del gobierno, apañando en cambio un consignismo facilista que obstruía la visión de los desaciertos e impedía corregirlos antes de que, como se comprobó ahora, el daño fuera irreparable.

Por algo Maquiavelo decía que uno de los peores enemigos de la estabilidad de los gobernantes era el nefasto rol de sus consejeros y asesores, siempre dispuestos a adularlos y, por eso mismo, absolutamente incapacitados para alertar de los peligros y acechanzas que aguardaban a lo largo del camino. Ojalá que los traumáticos eventos que se produjeron en Brasil en estos días nos sirvan para aprender estas lecciones.