Fecha: 27 de marzo de 2025  Lugar: Sede de la Revista Temas

Lugar: Sede de la Revista Temas

Lugar: Sede de la Revista Temas

Lugar: Sede de la Revista Temas Moderador:- Rafael Hernández

* Panel realizado en la sede de la revista Temas, el 27 de marzo de 2025.

Panelistas:

Joaquín Borges Triana. Ensayista y crítico de arte.

Danay Díaz Pérez. Socióloga. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Universidad de La Habana.

Yohania Mateu Reina. Vicepresidenta de la Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Intelectual.

Manuel David Orrio. Periodista jubilado.

Rafael Hernández. Politólogo. Director de Temas.

Rafael Hernández: Este panel tiene una especial significación porque nunca le hemos dedicado uno a los problemas de las personas con discapacidad; hemos publicado artículos, resultados de investigación en la revista Temas, pero el debate sobre la problemática misma de la discapacidad no lo hemos hecho, es algo que teníamos pendiente.

De lo mucho que se puede discutir acerca de este tema decidimos tratar de concentrarnos en una reflexión colectiva acerca de cuestiones que atañen a las relaciones entre las personas con discapacidad y el entorno social. Hay aspectos que tienen que ver con legislación, con pactos internacionales, con el funcionamiento de instituciones, etc., que, por supuesto, emergerían eventualmente en la reflexión, pero hemos preferido poner el foco en esta dimensión del problema: ¿en qué medida la sociedad y las personas con discapacidad entran en tensión, son realmente integrados? Esa cuestión es la que queremos explorar, y para eso tenemos un panel muy especial.

Obviamente, en una discusión como esta no podemos tener un panel donde esté representado absolutamente todo tipo de categorías de personas con discapacidad, esa no es la intención y sería imposible en términos prácticos.

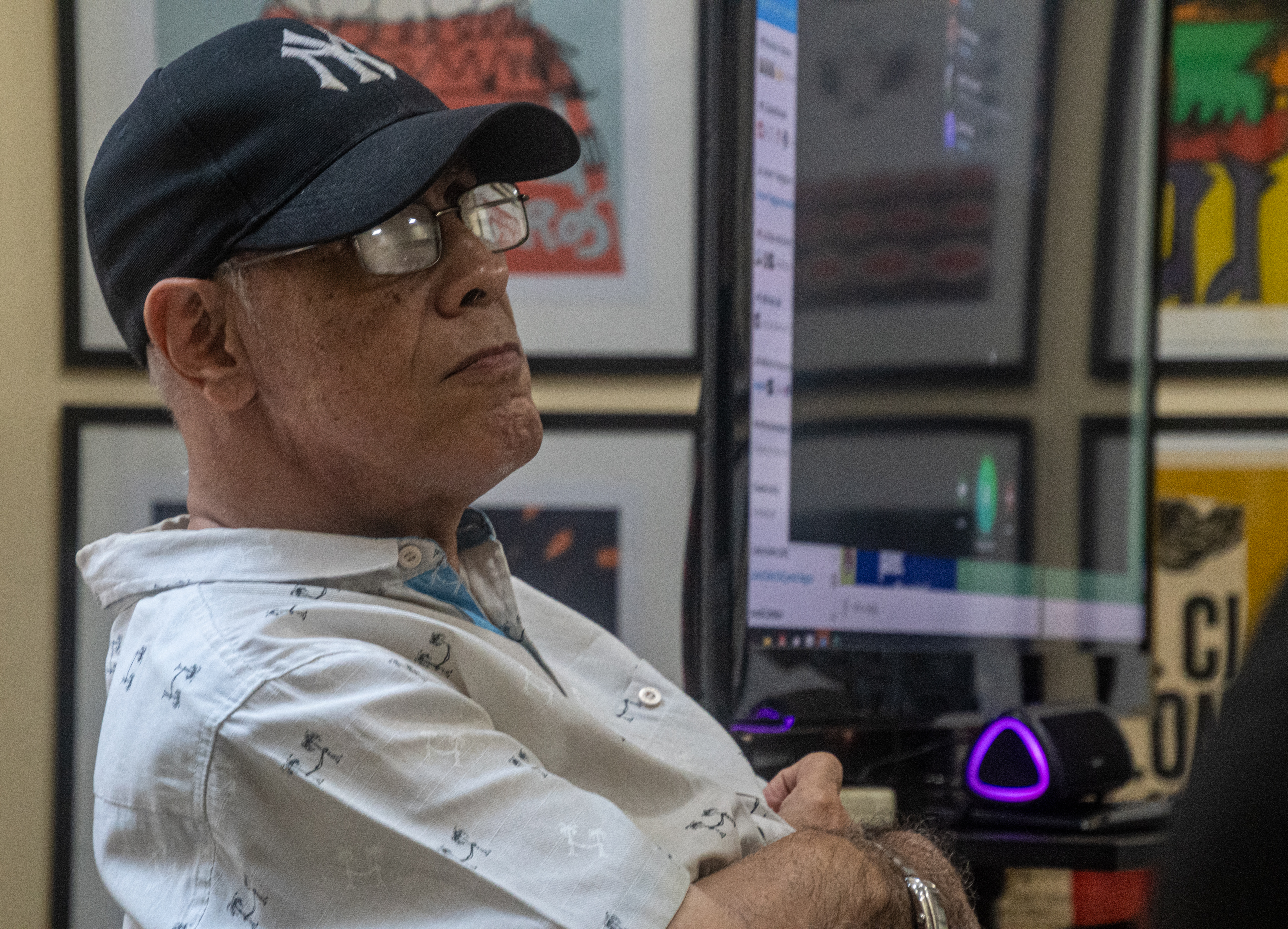

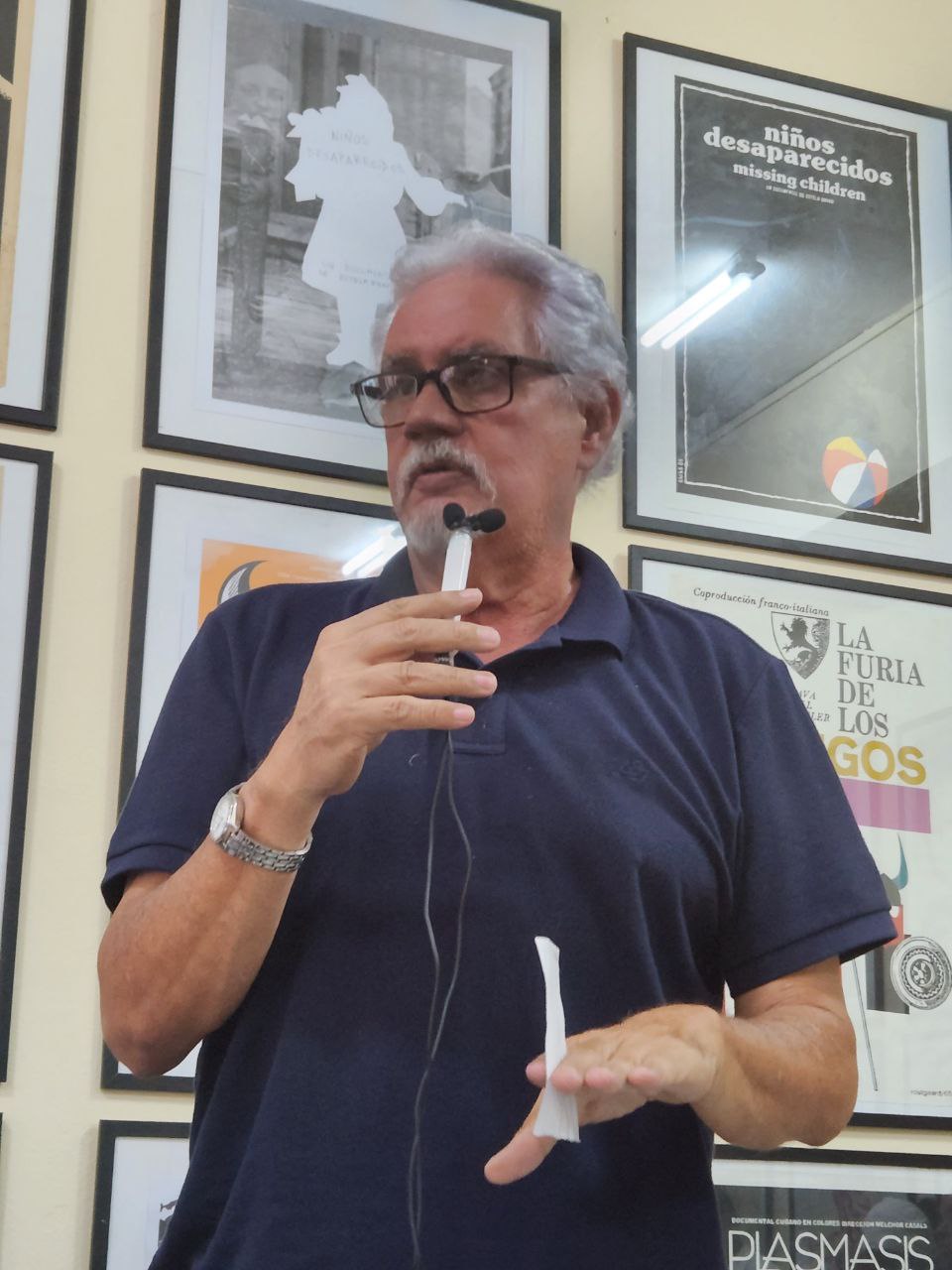

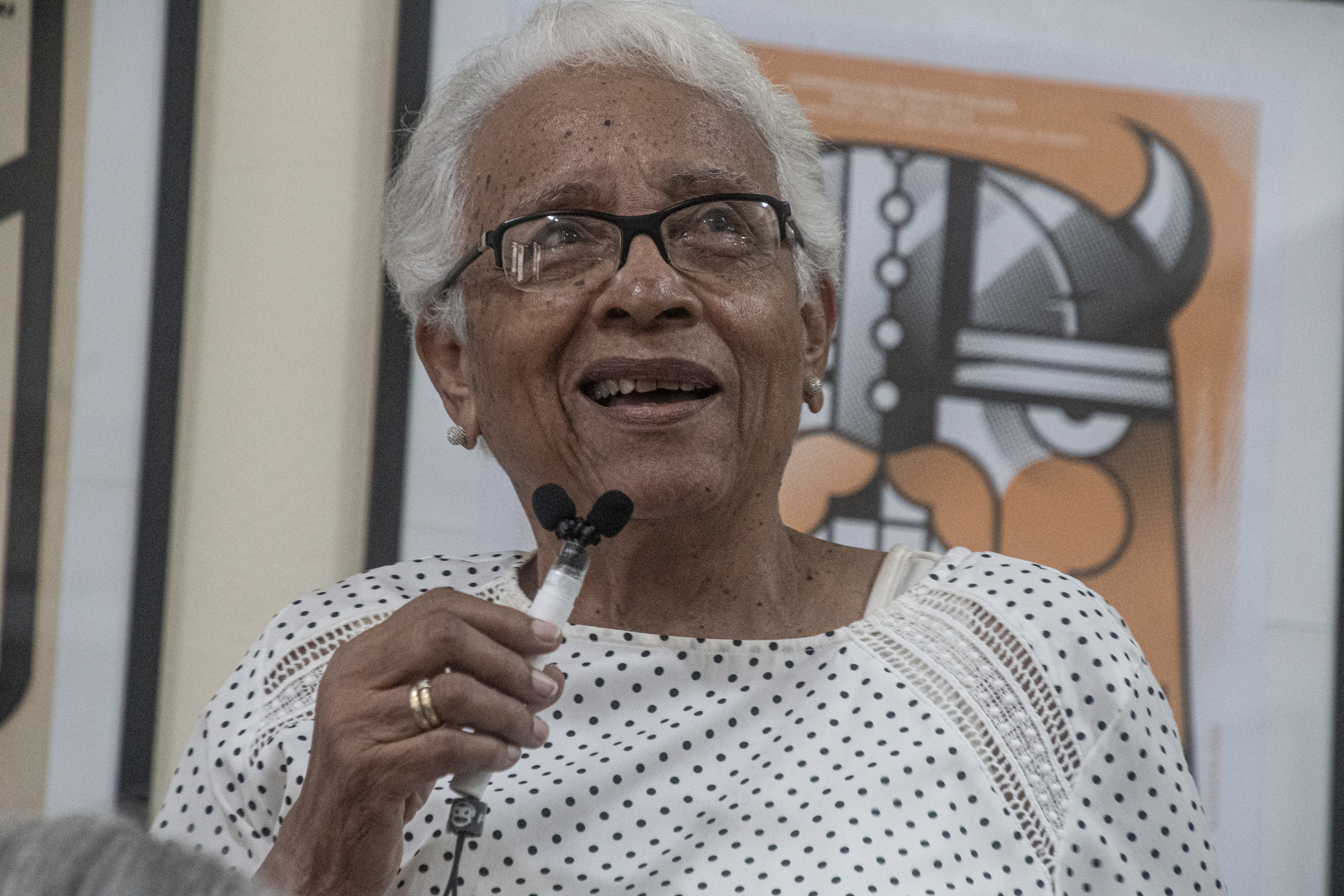

Hemos invitado a este panel a Yohania Mateu, que es madre de dos jóvenes, uno de ellos con autismo, y que además es la vicepresidenta nacional de la Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Intelectual. Ella no ha estado antes en un panel de Temas, y estamos felices de que nos acompañe. A su lado está Danay Díaz, que sí ha estado antes, que estudia esta problemática desde la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Universidad de La Habana. Manuel David Orrio, que aunque no ha escrito en la revista Temas ha sido una presencia permanente en nuestros debates. Y por último, Joaquín Borges Triana, estudioso de la música cubana y ensayista, que también ha colaborado con Temas en el pasado.

Le hemos ofrecido seis preguntas y cada uno de ellos ha elegido tres. Lamentablemente sus intervenciones no pueden ser más largas de cinco minutos para que todos puedan intervenir, y también para que las personas que están presenciando el panel o escuchándolo por Telegram hagan preguntas o comentarios. Todo lo que se diga aquí se recoge y se difunde después en las redes, de manera que ese diálogo entre el público y los panelistas no es un ejercicio académico de conferencias, sino una interacción que queremos que tenga la dinámica de una conversación ordenada.

Foto: Nieves Molina/ Revista Temas.

La primera pregunta es: ¿existe una identidad colectiva que abarca a todos los tipos de discapacidades que aparecen reconocidas?, ¿las personas con discapacidad tienen conciencia de esa identidad?, ¿es independiente de dónde la gente viva, de su estatus social, su género, del color de la piel? ¿En qué medida la sociedad los ve iguales, los ve como “personas con discapacidad” y no como grupos diferentes con diferentes problemas e identidades? Le doy la palabra a Yohania Mateu, que es la que se ha dispuesto, como diríamos en la pelota, a pasarle el bate a este primer lanzamiento.

Yohania Mateu Reina: En mi apreciación, las personas con discapacidad ante todo son personas. ¿Qué es lo que, no obstante, las agrupa como comunidad, por decirlo de alguna forma? Que tienen dificultades para enfrentarse a la vida cotidiana, ya sea por sus limitaciones en el aprendizaje, en la conducta adaptativa, físico-motora, sensoriales, intelectuales o psicosociales.

De forma general, esta condición común es independiente del estatus social, el género, color de la piel, el lugar donde residan, su educación y ocupación, pero quiero hacer unas puntualizaciones en este aspecto. A estas personas podemos encontrarlas en ocupaciones limitadas por las características propias de su capacidad, por supuesto. Aunque después se va a ahondar en el tema en otras preguntas, hay estigmas sociales que las encasillan en profesiones como ama de casa, auxiliar de limpieza, trabajador agrícola o recepcionista, por citar algunas. Las personas con discapacidad físico-motora, por ejemplo, se dedican a tareas más pasivas dada su propia condición. Considero que en el caso de las discapacidades sensoriales la sociedad limita su labor a espacios en los que cree que no son capaces de hacer determinada función; por ejemplo, que si una persona no puede ver, no puede desempeñarse como ingeniero informático, y sin embargo, con un ajuste específico en la computadora, con adaptaciones en los sistemas de acceso, muchos han podido lograrlo.

Yo no quisiera hablar mucho de lo que no conozco sino, más bien, de lo que vivencio, que es la discapacidad intelectual y el autismo. Aparte de convivir con mi muchacho, en la sede nacional de la ACPDI hay un centro de desarrollo de habilidades y cuidados para jóvenes mayores de dieciocho años, y también en las actividades contactamos con menores de edad en estas condiciones.

Entonces el estigma social más grande que veo acerca de las personas con discapacidad intelectual es que se considera que no pueden aprender. Cuando ellos cuentan con los apoyos necesarios son capaces de aprender, por supuesto, de forma diferente y a un ritmo más lento. Se cree también que no deben casarse o tener descendencia; el origen de la discapacidad intelectual es multifactorial, y muchos de ellos no transmiten la discapacidad a sus hijos. También existen mitos sobre su marcado interés hacia la sexualidad, sin embargo, con una educación sexual adecuada pueden regular sus deseos en función de la cantidad, el tiempo y el lugar. Con el apoyo necesario pueden llevar una vida independiente, encontrar pareja, tener hijos, y desarrollar una vida exitosa en familia.

Foto: Nieves Molina/ Revista Temas.

Quiero hablarles un poco del autismo. En la población diagnosticada con trastornos del espectro autista, vemos más varones que hembras, la proporción es de tres o cuatro varones por cada hembra. También es mucho menos frecuente en la raza negra, aún no hay un estudio que demuestre por qué, pero es así; y también la mayor parte de los familiares de personas con autismo tienen un nivel cultural bastante elevado.

La persona con autismo es vista como alguien a quien no le gusta socializar y que se aísla del mundo, cuando en realidad lo que existe es un espectro muy amplio donde cada individuo tiene manifestaciones únicas, una combinación única de patrones de conducta, comunicación y socialización, y también de procesamiento de la información del medio. También existe la falsa creencia de que todas las personas con trastornos del espectro autista son muy inteligentes, pero alrededor de 70% de ellas tienen una discapacidad intelectual asociada, en mayor o menor severidad.

Rafael Hernández: Gracias, Yohania. Curiosamente, la reflexión tan precisa que tú has hecho sobre las personas con discapacidad intelectual, y específicamente el caso del autismo, refuerza el sentido de mi pregunta: ¿esos problemas son compartidos con las personas ciegas y débiles visuales, las personas sordas o con problemas auditivos o con discapacidad físico-motora de distinta índole?, ¿son los mismos que podría tener uno que vive en las montañas de Yateras o alguien que vive aquí en Centro Habana? No es algo tan simple considerar que porque las llamemos de una sola manera estamos creando una identidad común. Esas son las tensiones que tienen lugar en algo que está formando parte de la identidad, y eso además se refuerza porque la sociedad los llama de determinada manera.

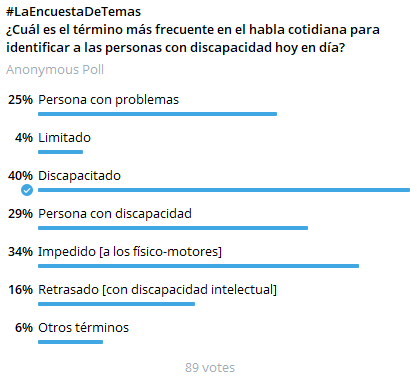

Nosotros hicimos una pequeña encuesta que no es representativa de nada, solamente como muestra de cuáles son algunas de las preferencias que tiene la sociedad en su lenguaje actual, para referirse a las personas con discapacidad. Aquí pueden ver los resultados.

Por supuesto que el lenguaje y la corrección y el respeto que expresa es muy importante, sobre todo si sabemos que sigue habiendo una manera de llamar a las personas con discapacidad preferentemente. Este es un punto de partida para poder seguir un proceso educativo relacionado con esto, partiendo de la realidad de cómo las propias personas con discapacidad se ven a sí mismas, porque al final se trata de eso.

La segunda pregunta —de hecho Yohania tocó algunos aspectos de esta—dice: ¿en qué medida las personas con discapacidad sufren desventajas que llamamos objetivas que afectan su integración en el medio social?, ¿cómo se puede medir ese grado de integración?, ¿se refiere a un patrón aceptado de normalidad?, ¿se refiere a que las personas con discapacidad puedan hacer, puedan actuar y puedan sentirse dentro de la sociedad como se sienten los otros llamados normales?, ¿cómo incide en esa integración la condición social de la persona (lugar de residencia, color de la piel, género, educación)?

Muchas de estas preguntas se contestarían bien si uno tuviera dos años para dedicarse a investigar; el propósito de este panel es recoger lo que los panelistas y el público sienten en relación con estas preguntas, porque es una manera de acercarnos a la diversidad de visiones que podemos tener acerca de esto.

Foto: Nieves Molina/ Revista Temas.

Danay Díaz Pérez: Muchas gracias por la asistencia, y por la oportunidad de estar en este panel de Temas, que para mí es un espacio muy prestigioso. Gracias también a los estudiantes de la asignatura electiva Estudios sociales sobre discapacidad, de la Universidad de La Habana, que han podido llegar.

Yo creo que los conceptos evolucionan, y en unos contextos se usan unos más que otros. Integración era un término más abordado en los años 90, ahora quizás se hable un poco más de inclusión social, de equidad, y tiene que ver también con los modelos desde los que se entiende la discapacidad. Hay varios modelos reflejados en la literatura, yo solamente voy a referirme a cuatro. Un primer modelo es el de la prescindencia o eugenésico, donde la discapacidad es vista como un castigo divino, un fatalismo, por lo tanto, estas personas son excluidas, se prescinde de ellas por considerarlos una carga, porque son inútiles. Pareciera que es un modelo de sociedades antiguas como la de Grecia, donde se mataban a los niños que nacían con alguna malformación, pero aún persiste en algunas sociedades modernas.

Un segundo modelo es el médico-rehabilitador, que se enfoca en las limitaciones y dificultades que tienen determinados individuos, y se intentan superar a través de tratamientos médicos y rehabilitación, pero la responsabilidad recae en el individuo. En Cuba ha predominado más este modelo, que considera que la discapacidad es una enfermedad, un problema de salud y hay que superarlo, y por lo tanto, las políticas son asistencialistas también.

Un tercero es el modelo social o de derecho, que yo como socióloga defiendo más, y pienso que las políticas en Cuba deben enfocarse más en este abordaje, que no responsabiliza al individuo con discapacidad sino al contexto y a los factores de este que limitan o dan oportunidades para que participen de diferentes ámbitos de la vida cotidiana como el resto de las personas.

Y hay un cuarto, al que yo no le llamaría modelo, que es la Teoría Crip, no sé si han oído hablar de ella, que constituye un marco crítico que se cuestiona todas esas normas sociales y culturales en torno a la discapacidad, y celebra la discapacidad como una identidad política, por lo tanto, no hay que superarla, no hay que trascender esa forma, sino apropiarse de esa identidad y abrazar esa diferencia radical que supone la discapacidad.

Estos modelos pueden incluso coexistir en una sociedad, en un contexto determinado, no quiere decir que uno haya trascendido al otro. En dependencia del que se adopte o se prefiera, hablaremos de integración o inclusión, de normalidad o no, y de ajustarse a esas normas establecidas socialmente.

En FLACSO hemos investigado la condición de discapacidad desde los estudios de desigualdades sociales. La desigualdad por condición de discapacidad es de las menos abordadas, hay muchas más investigaciones en temas médicos, de neurociencia, que en temas sociales, y consideramos que el hecho de tener una discapacidad sitúa a la persona y a su familia en determinado estrato social dentro de la estructura social. Hay una relación muy fuerte entre discapacidad y pobreza, eso lo demuestran estudios mundiales, por el costo social y económico que supone para una familia tener al menos un miembro con discapacidad, pues eso conlleva pérdida de ingresos, altos costos en servicios de salud, de rehabilitación.

En nuestros estudios —disponibles para el que los necesite— hemos identificado desigualdades en ámbitos como el de la salud, la educación, el empleo, que es el de mayor exclusión para las personas con discapacidad. Al hacer análisis interseccionales, teniendo en cuenta el género, la edad, el tipo de discapacidad, hemos visto que las personas jóvenes con discapacidad intelectual experimentan mayores situaciones de exclusión social y que las mujeres están menos representadas en el empleo que los hombres. Muchas veces soñamos con hacer análisis teniendo en cuenta el color de la piel o el territorio, por ejemplo, pero las estadísticas tampoco nos lo permiten porque no están disponibles o no son accesibles. Hay también desigualdades en el ámbito de la movilidad y el espacio público en una ciudad –me refiero a La Habana— cada vez más inaccesible. Ahí el tema de la identidad es importante. Muchas veces pensamos en barreras arquitectónicas y en la discapacidad físico-motora, pero, por ejemplo, la movilidad eléctrica, ahora que se incentiva tanto, es un desafío para las personas ciegas, porque no escuchan un vehículo eléctrico cuando se acerca; para las personas sordas, las largas horas de espera, de pie, en una parada de ómnibus le pueden provocar pérdida del equilibrio; las personas con discapacidad intelectual y psicosocial pueden sentir mayores situaciones de estrés y de perturbación en una guagua repleta de gente. Si una persona sin discapacidad experimenta todo eso, imagínense para una persona con discapacidad.

Foto: Nieves Molina/ Revista Temas.

También hemos estudiado desigualdades en el ámbito de la asistencia y la seguridad social, sobre todo por la disminución del gasto que se ha producido en las últimas décadas. Se ha reducido drásticamente la cantidad de personas con discapacidad beneficiadas por la asistencia social, así como la de madres acogidas a programas que las beneficiaban. Del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social nos dicen que eso se debe a varios factores, como por ejemplo, que si en la familia hay alguien que la sustente económicamente no hace falta la pensión, o que ya no son asistenciadas porque se incorporaron al empleo, pero conocemos las complejidades que vivimos, y tampoco hay estadísticas que demuestren eso.

Rafael Hernández: En este panel se vale discrepar, es más, tenemos la esperanza de que discrepen, pero por cuestiones de tiempo si hay más elementos que no son los que se han dicho que se pueden agregar sería mucho más rico el panel.

Foto: Nieves Molina/ Revista Temas.

Joaquín Borges Triana: Yo he estado en otros paneles, pero me quedé pensando cuando Rafael me hizo la invitación, porque yo —aunque siempre digo que mi primera profesión es ser ciego, porque lo soy de nacimiento— no me he dedicado mucho al análisis de estos temas, por ejemplo, como lo hizo ahora la compañera socióloga.

Yo tengo la experiencia del ciego que se ha educado como ciego y que se ha formado y ha vivido. Creo que este debate es harto interesante porque es cierto que estos temas no los solemos tratar tanto en nuestra sociedad y en este tipo de espacios.

A mí me gusta mucho el tercer modelo que aportaba Danay, porque ciertamente en Cuba ha prevalecido el modelo médico-rehabilitador, que tiene que ver con lo asistencial, incluso muchas disposiciones que se argumentan todavía son desde esa perspectiva. Creo que las condiciones objetivas son fundamentales, y todo esto también tiene que ver con la situación económica del país en cuestión donde viva esa persona en situación de discapacidad (por cierto, vale decir que los términos siempre han ido cambiando, constantemente, no sé en unos años cuál se usará), e incluso con las decisiones políticas. Pongo el ejemplo de los Estados Unidos, un país que conozco bastante porque he ido a trabajar allá, y donde 90% de las personas con discapacidad vive del welfare, de las ayudas económicas que dan, y solo 10% trabaja. Los jóvenes, cuando están en el high school, ya piensan en la asistencia que les da la posibilidad de tener doscientos cincuenta dólares mensuales en una tarjeta de alimentos, más setecientos y tantos en efectivo, en los apartamentos para personas de bajos ingresos, etc. Y esto sucede en un país donde tecnológicamente están dadas todas las condiciones para que las discapacidades fueran menos discapacidades, porque en la medida en que se propicie que el entorno, el puesto laboral, el lugar donde la persona que estudia tenga las condiciones adaptadas para su discapacidad, todo es mucho menos problemático.

Es lo que se decía antes sobre la accesibilidad, pero no es solo desde el punto de vista de las barreras físicas. Por poner un caso: hoy que todos tenemos que ver con el mundo digital, existe una cosa que se llama Pautas de Accesibilidad al Contenido Web (WCAG, por sus siglas en inglés), que es una norma internacional que establece lo que los programadores tienen que hacer para que los sitios web que se diseñan sean accesibles a las personas en situación de discapacidad. Lamentablemente en Cuba no contamos con algo así, cada programador, cada diseñador, de manera anárquica, hace su diseño de un sitio web, un software, una aplicación para móviles, a su libre albedrío, porque no hay nada que lo obligue a cumplir con una norma. Eso no solo afecta a las personas con discapacidades en cuanto a accesibilidad sino que también perjudica a los propios sitios cubanos que obtienen peores posicionamientos en los buscadores internacionales, justamente porque no cumplen en muchos casos esas normas. Solo estoy poniendo un ejemplo para que vean cómo esos factores extras van incidiendo en la condición en la que se puede desarrollar una persona en situación de discapacidad.

Rafael Hernández: ¿Y esos factores objetivos que los limitan, cómo se multiplican o cómo crecen como resultado de las limitaciones llamadas subjetivas?

Joaquín Borges Triana: Creo que lo más difícil de transformar en cualquier contexto social son las mentes, las mentalidades, y ahí entran todos esos factores subjetivos. Todavía, en muchos casos, cuando un empleador recibe a una persona en situación de discapacidad se pone las manos en la cabeza porque no sabe cómo va a trabajar con ella, cómo va a posibilitar el trabajo para esa persona. Esto ha ido cambiando con el tiempo, pero yo recuerdo que cuando terminé noveno grado hubo un cambio en los planes de enseñanza –de esos constantes que se hacen aquí— y se consideró que los ciegos no podíamos entrar en el preuniversitario en ese momento. Después, cuando me gradué de la carrera de Periodismo, nadie me quiso dar trabajo. La directora de una publicación, que luego llegó a ser una de mis mejores amigas, me dijo que no cuando fui a pedirle trabajo. Años después me confesó: “Es que yo pensaba que era imposible que un ciego pudiera trabajar como periodista”. Esos prejuicios te van limitando en muchas posibilidades, entonces se hace más difícil.

También están los que tienen otra mirada, los que creen que son superhéroes, a partir de, quizás, películas como Ichi y Oichi, que sembraban un panorama nefasto, porque no lograban que las personas viera a ese individuo dentro de sus reales posibilidades. O sea, el factor subjetivo al que tú te refieres, Rafael, es determinante, y es el que es más difícil de cambiar. Eso lo hemos visto, por ejemplo, con los problemas de racialidad en Cuba, que tanto se han abordado en Temas, o con los de género. Eso lleva un trabajo de mucho tiempo, de educación, y muchas veces para ello hay que tener determinadas condiciones, que incluyen las objetivas.

Rafael Hernández: En favor del tiempo voy a unir las preguntas dos y tres, porque son como las dos caras de una misma moneda, así que, ¿cuáles son las principales limitaciones que sufre una persona con discapacidad, y hasta qué punto podemos separar las condiciones objetivas de los factores subjetivos que limitan su participación en la sociedad?

Foto: Nieves Molina/ Revista Temas.

Yohania Mateu Reina: Yo quiero partir del propio concepto hacia donde está evolucionando el nombre de las personas que tienen una discapacidad, que es “personas en situación de discapacidad”, que tiene una mirada social, depende más de la existencia o no de apoyos, de ajustes razonables que haga la sociedad para que las personas en esta condición puedan acceder a los recursos que necesitan.

Entonces hay cosas objetivas como es la existencia de rampas, pero que tengan una inclinación donde se le facilite a una persona con discapacidad visual o físico-motora acceder a determinados servicios. Lo vivimos en hospitales, en hoteles; hace poco fuimos a hacer la asamblea de balance de la Asociación en un hotel, y sin embargo cuando llegaron las personas en situación de discapacidad físico-motora para hacerlos subir fue un dolor de cabeza. Se debe respetar la dignidad de la persona, por lo general la persona con discapacidad físico-motora prefiere poder acceder sin que la tengan que aguantar, o que cargar, es importante para ella realizarse como el ser humano que es, y si la sociedad no contribuye con la eliminación de este tipo de barreras no estamos obrando de la forma más humana posible y contando con todos. Como dije, es una mezcla de cosas subjetivas,

También en el caso de la discapacidad intelectual y del autismo se requieren de determinados apoyos visuales que no tenemos en ninguna parte. Yo realizaba un pequeño ejercicio con mi otro hijo, de doce años —“supuestamente normotípico” como siempre digo, pues es tan retador como lo puede ser la educación de un muchacho con discapacidad—, y exploramos el entorno, acá en El Vedado, y veíamos lugares, por ejemplo, una cafetería, un restaurant, donde hay identificadores que no tienen letras, y se supone que tú lo interpretes y sepas qué cosa es, y eso es una limitación muy grande para las personas con discapacidad intelectual y con autismo. Por lo general, los cubanos somos muy protectores, las mujeres somos maternalistas, los padres también, queremos proteger a ese niño en la mayor parte de las ocasiones más de lo que necesario, pero debemos evolucionar hacia una mayor independencia. ¿Pero cómo los vamos a soltar a la calle en un entorno que para ellos no es nada predecible? Hay cosas subjetivas que son muy importantes.

También está el tema de las legislaciones y la lectura fácil; si queremos que las personas con discapacidad intelectual se empoderen, ellas deben saber los derechos que tienen, pero ¿cómo los van a conocer si están escritos en un lenguaje legal que muchas veces ni nosotros, que supuestamente tenemos nuestro intelecto en la norma, entendemos nada? Y tenemos que releer una y otra vez determinada ley, o determinada resolución, para poderla entender, para cuando vayan a un servicio se les pregunte a ellos qué quieren, qué desean. Por supuesto, cuando tienen menos de dieciocho años son niños, igual que otro cualquiera que necesita que uno esté al tanto de sus bienes, de sus derechos. Pero ¿cómo empoderar a una persona mayor de dieciocho años si ella no conoce sus derechos? Por tanto, deben existir textos en lectura fácil, y también carteles que tengan en cuenta los tipos de letras que se usan en determinados contextos, como en un restaurant, en una carta menú, para que ellos mismos puedan decidir qué quieren. Es una mirada hacia el derecho de ellos.

Por otro lado, las personas con discapacidad tienen, es innegable, menos opciones y oportunidades laborales; lamentablemente una con discapacidad visual no puede manejar un carro, una que tenga una sordera profunda no puede ser una operadora u operador telefónico, una con limitación físico-motora no puede pintar una pared exterior en un cuarto piso, pero debemos ir evolucionando hacia todo lo que se les pueda apoyar, desde la sociedad, para que tengan la mayor cantidad de opciones posibles.

Es también evidente el problema en las zonas rurales, no solo para la discapacidad físico-motora. La comunidad de personas con discapacidad intelectual es muy compleja. Por ejemplo, incluso sin tener limitaciones físicas, caminar una larga distancia, esperar largo rato bajo el sol, son cosas que les generan un estrés enorme y desequilibra su conducta. Lamentablemente estamos en un contexto donde hay déficit de medicamentos —no es secreto para nadie—, y más aún de estos medicamentos psiquiátricos que ayudan al control de su conducta. En general, los espacios en nuestro país no están concebidos para personas que tengan discapacidad.

Veamos las desventajas llamadas subjetivas. Muchas veces se considera a la discapacidad como una enfermedad, pero realmente debemos considerarla como una condición con la que está viviendo el individuo, por supuesto, en relación con el ambiente propicio o no en el que esté.

Hablábamos también de los términos peyorativos, yo quisiera insistir un poco más en ello. Hay términos como discapacitado, impedido, sordo, ciego, retrasado, incluso para las personas con Síndrome de Down —por suerte, ya apenas se oye esa palabra— se utilizaba mongólico. Las escuchamos hasta en contextos escolares. ¿Cuántos síndromes hay, causantes de muchísimas enfermedades y discapacidad? Sin embargo, a los únicos que les llama Síndrome es a la persona que tiene Síndrome de Down. Autista, cojo, lisiado, son términos peyorativos. Parece que no, pero los términos adecuados influyen y dan respeto, y posibilitan una mejor inclusión social de ellos.

También, en ocasiones, estas personas son objeto de lástima, como dijo Danay, son considerados una desgracia, y otras veces —lo vemos mucho en las redes sociales— se emplean términos como “el príncipe”, “el especial”, “el mejor”. No, ni más ni menos, simplemente lo que les toca como personas y que todos somos iguales. El hecho de tener autismo no los hace especiales. El hecho de tener un hijo con autismo no me hace una madre especial ni elegida. No, a mí no me eligió nadie ni yo lo elegí. Ninguna persona sueña con tener un hijo con discapacidad, simplemente llega a tu vida y reajustas tus expectativas y eres feliz o no. Lamentablemente hay quien no ha encontrado esa resiliencia para salir adelante, pero en realidad no pienso que soy una persona elegida para eso.

Otra de las cosas subjetivas que necesitamos es el respeto a la dignidad. A veces uno ve a una persona con su silla de ruedas, tratando de subir una acera, y vamos directo a empujarla, cuando no sabemos si le estamos causando más daño. En respeto a su dignidad, antes de ofrecer ayuda a una persona con discapacidad que veamos en una situación de problemas, hay que pedirle permiso para tocarla, permiso para tocar su sillón de ruedas, su bastón, ese es el trato respetuoso que debemos tener.

Sucede mucho, sobre todo con la discapacidad intelectual y el autismo, la infantilización del adulto. Ellos no son niños eternos, tienen necesidad de soportes y apoyos que hay que brindarles durante toda una vida, pero transitan por todas las edades como cualquier ser humano. También, en la mayor parte de las ocasiones, necesitan que se les hable de forma clara, sencilla y concreta, no como si fuera un bebé. En mi casa, por ejemplo, mi adulto es “mi niño”, pero yo no puedo reclamar sus derechos si no enfatizo en que es un adulto, porque actualmente es un adulto que trabaja, y los niños no trabajan. Debemos ganar en lo que es el trato respetuoso, aprender a hablar y a dirigirse hacia ellos, y entonces la sociedad los puede respetar más.

También necesitan una anticipación de lo que va a suceder, y no hay cultura de ello en ninguna parte. A veces vemos esas conductas disruptivas en ellos justamente porque ellos tienen una capacidad diferente de entender lo que va a pasar. Por poner un ejemplo, una sabe que cuando se apaga la luz del cine es que va a empezar la película; ellos no, a ellos hay que explicarles mucho más allá. Y tener en cuenta, en ambientes donde haya esas personas, su hipersensibilidad a los sonidos y a demasiados estímulos visuales. Son cosas casi imperceptibles para uno o que creemos que no hay nada que pudiera molestar, sin embargo, a ellos esa pequeña cosita les puede detonar en grande, en una gran explosión de una conducta disruptiva.

Se trata de explorar a profundidad sus potencialidades y de creer en ellos. Si no se confía en todo lo que puede empoderarse una persona en situación de discapacidad entonces no estamos llegando a la igualdad de oportunidades que ellos merecen.

Foto: Nieves Molina/ Revista Temas.

Rafael Hernández: Orrio, ¿cuáles son las principales limitaciones objetivas que afectan, en general, a todas las personas con discapacidad, y en particular a algunas con determinadas discapacidades? ¿En qué medida pueden ser todavía peores como limitaciones subjetivas? Me refiero a cosas que están instaladas en la manera de pensar de la gente en la sociedad y que no son fácilmente solucionables, que están presentes en la formación de la conciencia y de la subjetividad, y que se convierten en criterios acerca de lo que es normal o diferente.

Manuel David Orrio: Voy a tratar de generalizar una serie de problemas objetivos y subjetivos, partiendo de un principio que aprendí de uno de los fundadores del Movimiento Cubano por los Derechos de las Personas con Discapacidad, José Luis Silva Trujillo; “La limitación es física, la discapacidad es social”.

Primer problema: naturaleza y grado de la discapacidad. No es lo mismo sufrir secuelas de poliomielitis ligeras, medias o severas, que ser ciego, sordo, autista, cada una de esas discapacidades es un mundo en sí mismo.

Segundo: motivo de la discapacidad y etapa en la cual esta se originó. No es lo mismo tener una discapacidad de nacimiento que haberla contraído a consecuencia de una enfermedad, o de un accidente, o como secuela de una guerra. Esos matices, tanto cuantitativos como cualitativos, son claves para poder entender este problema.

Tercero: validismo, entendido como la capacidad de valerse por sí mismo. Pongo un ejemplo sencillito, no es igual freír un huevo con las dos manos que freírlo siendo manco (por cierto, soy amigo de un manco que es un magnífico cocinero, chef de cocina incluso). El validismo aunque es objetivo, tiene una arista subjetiva, porque no es lo mismo una persona limitada física, discapacitado, persona con discapacidad, como le queramos llamar, sumido en la autoconmiseración, a una que se crece sobre sus dificultades, o mejor, que es entrenado para hacerlo. Aquí tienen a uno que fue entrenado, literalmente, por la Orden de los Hermanos de San Juan de Dios.

Y cuarto: barreras físicas, y aquí incluyo el acceso a la salud y a los tratamientos de rehabilitación, y a las ayudas técnicas como como sillas de ruedas, prótesis, aparatos de audición, espejuelos adecuados, etcétera.

Y finalmente, y esto es un tema fundamental, la situación política, económica y social del país y de la persona con discapacidad en cuestión. Si usted es de una familia millonaria, se puede reír de los peces de colores, nos entendemos, ¿verdad? Ahora bien, en el caso de Cuba, ya sea por los efectos del bloqueo, ya sea por políticas erróneas o injustas, el hecho concreto es que, entre 2007 y 2023-24, el país cayó treinta lugares en el Índice de Desarrollo Humano, que a mi juicio en tanto que economista y periodista, es el retrato de un país. Peor aún, el índice Gini, que mide desigualdad social, está en estos momentos, según estima José Luis Rodríguez, por encima de 0.45. Esto quiere decir que Cuba sería un país tan o más desigual que Honduras, Guatemala, República del Congo, e incluso más que los Estados Unidos en términos de desigualdad social. Para darles un parámetro, más allá de las diferencias de ingresos que pudiera haber, en los años 80 Cuba estaba en el lugar 22, ¿se dan cuenta?

Lo subjetivo viene dado por lo que les dije, limitación física, desigualdad social, hay cualquier cantidad de historias, y cualquier cantidad de razones y de motivos, hasta la vulgar envidia —la de Salieri ante Mozart—, para discriminar a una persona con discapacidad, y lo dejo aquí.

Rafael Hernández: Llegamos al momento de cumplir el compromiso de darle la palabra al público, y por eso la importancia de ser económicos con el tiempo. Adelante.

María L. Rubio Cadenas: Soy médico psiquiatra, ya jubilada, y siempre estudié y trabajé en el hospital Manuel Fajardo. Quiero llamar la atención sobre algo que desde hace mucho tiempo me ha preocupado, que son las personas que padecen enfermedades psiquiátricas graves, quienes, por las características de su enfermedad o por la evolución que van teniendo, llegan a perder su personalidad jurídica y necesitan tutoría de la familia, de amigos o de una persona que se designe. En muchos casos son personas relativamente jóvenes, porque estas enfermedades son frecuentes en edades laborales, en edades en que la gente es útil. A estas personas nunca las he visto representadas dentro de las asociaciones de personas con discapacidad, y que creo que esto se debe analizar y estudiar profundamente porque no son cifras despreciables. Yo traje un dato de un libro del doctor Ricardo González, de 1998, pero esto indiscutiblemente ha crecido, y hay dos grupos de estas enfermedades que son significativos, las demencias y la esquizofrenia. Las demencias aumentan por el mismo envejecimiento de nuestra población, y asociadas a otro problema muy grave en este momento, el uso de drogas de todo tipo. Con esquizofrenia son diagnosticados anualmente en Cuba dos mil doscientos casos, y la mitad de ellos llegan a la consulta en el segundo o tercer brote, o sea, son gente de treinta o cuarenta años, y que requieren para todo de la asistencia de un tutor, porque no tienen personalidad jurídica, están enfermos a un nivel que no les permite dilucidar las cosas con claridad. Antes estos pacientes se quedaban en muchas instituciones, ya no es así, y ha sido una lucha del hospital Fajardo, por más de sesenta años, lograr incorporar la mayor cantidad de pacientes a la comunidad. El Fajardo se distinguía por su servicio de psiquiatría comunitaria, y así ha sido hasta ahora, a pesar de todos los recortes que hemos tenido, pero indiscutiblemente esas personas necesitan un apoyo mayor.

Foto: Revista Temas.

Rolando Batista: Soy discapacitado motor, miembro de la ACLIFIM. Cuando Orrio me invitó conversamos sobre si valía la pena promover este tipo de encuentros y estuvimos de acuerdo en que sí. Quiero aprovechar entones para compartir una pregunta que debemos hacernos las personas con discapacidad: ¿estamos realmente representados por las instituciones y la Asociación?, ¿estamos acompañados por ellas en la situación económica y social tan grave que estamos viviendo? Esto lo hemos conversado y debatido con varios asociados, y la respuesta mayoritaria es que hoy, realmente, no nos sentimos representados ni acompañados en esta situación tan grave que vivimos.

Yamilé Fagés Plasencia: Soy licenciada en lengua y literatura rusas desde el año 1991, y además, hice un posgrado de idioma italiano. Nunca he podido ejercer mi profesión, pero no por eso he dejado de hacer mi vida plena. Tengo lo que se puede llamar una “venta de garaje” en mi casa. También he participado en video-danzas, que están en YouTube, que han cogido premios a nivel internacional. Mi pregunta es simple: ¿por qué una persona como yo no tuvo la oportunidad de ejercer su profesión?

Orrio es testigo presencial de mis esfuerzos y de la solidaridad que concité entre mis condiscípulos y los taxistas de la Terminal de Ómnibus para hacer mi carrera. He visto a Orrio luchar durante años por la Ley de Discapacidad, que aún no existe. ¿Por qué? Sé que él ha escrito artículos sobre los programas y las personas con discapacidad, y lo he visto actuar como dirigente de la ACLIFIM del 2003 al 2011, y también en apoyo por implementar esa ley, y la bonificación telefónica para los discapacitados residentes en La Habana.

Por otra parte, para las personas que usan sillones de ruedas, como yo, que algunas a veces tienen más de uno, y otras que tienen sillones eléctricos, no existe un lugar, un taller, a dónde acudir para darles mantenimiento o repararlas. ¿Por qué? ¿Qué se está haciendo en este día para cubrir esas necesidades para la reparación de los mismos?

Foto: Revista Temas.

Rafael Hernández: Algunas de esas preguntas solamente las puede responder una institución oficial. Quiero decirles que Temas invitó a este panel al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Ellos estaban en un evento en estos días y no pudieron estar con nosotros, pero nos aseguraron que tenían mucho interés en venir. Ya han estado antes, cada vez que los hemos invitado. Por eso digo que este panel puede hacerse cargo de un grupo de aspectos que son en los que les hemos pedido que se concentren. Es válido, por supuesto, que se susciten todo tipo de preguntas y preocupaciones, pero sobre todo aquellas que tienen que ver con la medida en que la sociedad está preparada, que tiene muchísimo que ver con la manera en que reaccionan también las instituciones a la larga. Repito, no tenemos aquí a un representante de una institución oficial y eso hace difícil que se puedan canalizar algunas de estas inquietudes, que son muy válidas y legítimas.

Foto: Nieves Molina/ Revista Temas.

Carmina Rivero: Buenas tardes. A mí me dio la poliomielitis a los ocho años, acabo de cumplir setenta y cinco, y aquí estoy. He tenido muchas dificultades en la vida como todos, en los zapatos ni hablar, que es lo que más me afecta, porque hasta ahora no tengo hipertensión arterial, no tengo alto el colesterol, estoy en el peso corporal correcto, pero no tengo calzado. Un zapatero me lo puede hacer, pero me cuesta diez mil pesos, lo que no me es posible. En Cuba-RDA es donde supuestamente se fabrica este tipo de calzado especial, pero allí no hacen nada que sirva. Si realmente fueran un poquitico más sensibles, si lo sintieran como si fuera para ellos, los harían un poco mejor, pero, bueno, tenemos que vivir con eso o pagar los diez mil pesos.

He trabajado durante veinte años para la ACLIFIM como voluntaria, pero no he visto que se haya resuelto ningún problema. Cuando la COVID-19 aquello fue insoportable, todo el mundo quería un carnet de discapacitado para no hacer colas, sin embargo, a mí no me dejaban pasar porque yo no uso bastón, tengo una discapacidad seria, y tengo un tornillo en este tobillo. He luchado mucho, estudié, trabajé, me casé, y luego me divorcié, en fin, que uno tiene que ser muy muy fuerte cuando tiene una discapacidad, porque hasta la propia familia te discrimina: “No, tú no tienes nada, tú sí puedes”. No, tenemos problemas serios, lo que pasa es que somos capaces de enfrentarlos y de luchar hasta poder llegar a vencer. A mí hay que darme candela para que no lo intente.

Entonces esto es muy difícil, muy difícil para todos, tanto para nosotros los que llevamos la discapacidad, como para decirle a las personas: “Estudia, participa en actividades, haz cosas para que se te quite de la mente que tienes un problema en un brazo y no puedes moverlo”. Sí se pueden hacer cosas, pero es un problema de la sociedad. ¿Y la sociedad qué hace? Lo primero que hacen cuando uno va a algún lugar, al gobierno, no sé, adónde haya que ir a preguntar por qué las colas, por qué esto, por qué lo otro, es pedir el carnet de impedido físico. No, todavía hay que trabajar mucho en eso.

Rafael Hernández: Gracias, Carmina. Una pregunta que no he tenido tiempo de hacerle al panel y que tú empezaste a contestar es en qué medida la discapacidad hace que se fomenten en las personas cualidades y actitudes extraordinarias por encima de los demás.

Foto: Revista Temas.

Jesús Menéndez: Soy médico de profesión. Hablando de modelos, podemos a decir que es un enfoque de la OMS que la discapacidad es una brecha entre la demanda del medio y la habilidad de la persona; históricamente el modelo médico-centrista ha trabajado en la persona para cerrar la brecha, pero se puede también trabajar bajando las necesidades del medio.

Rafael hablaba ahorita de datos, en personas de cincuenta años y más a nivel nacional. La última encuesta nacional de envejecimiento poblacional fue en 2011 y no se ha podido repetir, como tampoco se pudo hacer el censo, el último es de 2012. Trabajamos con datos numéricos de discapacidades, de personas de cincuenta años y más de todo el país, que no están actualizados, por lo cual se evalúa de una manera relativamente superficial.

Hay un movimiento de la OMS de ciudades amigables con las personas mayores —a fin de cuentas lo que es bueno para el viejo es bueno para el resto de la gente también, eso no tiene discusión— que tiene que ver con disminuir la brecha de la demanda del ambiente, y no es solo lo clásico de lo físico, están los ambientes sociales, está la comunicación, los espacios verdes, la integración social, son ocho áreas. Lo más clásico es el muro, la falta de rampas, que las guaguas —cuando teníamos— pararan cerca del contén, y el chofer esperara a que subiera o bajara la persona con cierta limitación, y no arrancara de pronto, y no frenara de pronto, con eso se mejoraría el 80% del problema del transporte público para las personas con algún tipo de discapacidad.

Para cerrar, quiero mencionar, de nuevo, las condiciones en que vive el país desde hace mucho tiempo: estamos en lo que se llama el Síndrome del Titanic, “salven a las mujeres y los niños, el resto que nade”, estamos en una situación de este tipo donde hay que establecer prioridades. Yo tenía un profesor que decía que priorizar es joder a alguien —perdonen la palabra—, si tengo dos cosas para tres personas, ¿quién se queda sin esa cosa?

Foto: Nieves Molina/ Revista Temas.

Silvia Martínez Calvo: Soy profesora consultante de la Escuela Nacional de Salud Pública y estoy jubilada hace un gran tiempo, pero es como si no lo estuviera; si no, no estuviera aquí.

Dos mil quinientos millones de habitantes de esta Tierra van a estar en una situación de discapacidad en el año 2050. Significa que esas personas, si viven en países pobres, el 3% jamás llegará a tener una silla de ruedas ni una muleta, y el 90% de los que viven en países ricos sí las van a tener. Esa es la gran diferencia, ese es el gran problema.

El censo del 2012, que es el más reciente que tenemos —ustedes saben que el siguiente no se ha podido hacer—, dice que, en este país donde vivimos, 13,5% de la población de más de sesenta años está discapacitada, y como es un país que envejece vayan agregándoles cosas a eso. No hay más números. Los números también esconden cosas, ocultan cosas, hay que analizarlos, y ahí es donde está el problema, cómo analizo el número, cómo lo veo, cómo lo leo, cuál es mi lectura, y como dijo el famoso Mark Twain, “mentiras, malditas mentiras y estadística”. El Índice de Desarrollo Humano esconde muchas cosas, incluso hay documentos, muy bien elaborados, donde se analiza cómo Cuba mide el Índice de Desarrollo Humano fuera de esos indicadores macro, que son los que nos meten en ese famoso grupo mundial.

Antes de que me suenen la campanita, quiero decir algo relacionado con lo que dijo la socióloga, de que en este país el problema de la situación de discapacidad es de los médicos, que la parte de salud es de los médicos. Ahí discrepo. No estamos viendo la situación de discapacidad desde el punto de vista de la salud de las personas, y es un problema de salud, porque eso también se clasifica, tiene magnitud, tiene trascendencia, tiene vulnerabilidad y tiene costo. Entonces esta situación de discapacidad es un problema de salud para este país, y, como todos los fenómenos de ese tipo, tiene que ser visto y atendido por todos. Hay un enfoque para la situación de discapacidad que se llama político, uno social y uno de atención médica, no confundan más la medicina y el médico con la salud pública y la salud. Fíjense que la definición que dio la OMS, en 1948, dice claramente: “El completo estado de bienestar físico, mental y social”, y como eso no se logra, hubo un inteligente capaz, de muy buena idea, que dijo: “No, no, estado de bienestar con capacidad de funcionamiento”, y ahí empezamos este asunto de la discapacidad, ¿funciona o no funciona la persona?, ¿funciona o no la sociedad para atender a esa persona?, ¿funciona o no la política para atender a esa persona?

De leyes, de regulaciones, estamos requetellenos, de montones de papeles que dicen: “Hay que atender…”. En el año 2020 hubo una política, emitida por el Consejo de Ministros, para perfeccionar la atención a las personas que tienen esta situación; estamos en 2025 y vamos en descenso.

Mi llamado es el siguiente: esto es un problema de salud que compete a toda la sociedad, nada del sector de la salud, nada del sector tal, a todos nos compete y a cada cual le toca su pedacito.

Rafael Hernández: Gracias, Silvia, por recordarnos que los números fríos no nos dicen nada, y nos pueden hacer olvidar enormes diferencias que no pueden soslayarse, sobre todo cuando pretendemos comparar países con otros países, y con otros países, y con otros países.

Foto: Nieves Molina/ Revista Temas.

Alberto Céspedes Carrillo: Soy salubrista, miembro de la Sociedad Cubana de Salud Pública. Silvia me ha ahorrado hablar ciertas cosas, pero voy a centrarme en el aspecto de los modelos. Creo que todos los modelos son buenos, pero no podemos circunscribirnos a uno solo. La ponente habló del modelo médico-rehabilitador; dentro de él está el médico de familia, que tiene una función para todas estas cuestiones, porque esto, como Silvia bien decía, hay que enfocarlo de una manera integral. De manera que todo eso que se ha hablado aquí son determinantes sociales de la salud, que es donde hay que trabajar, ahí en la comunidad, porque esto no empieza por una medida política que se haga, ni se resuelve con gotas de lágrimas artificiales para provocar llanto en un documental; esto hay que abordarlo de una manera integral e intersectorial desde la comunidad donde vive el discapacitado. Esto no es una cuestión de legislación, leyes hay, el presidente se ha reunido para abordar estas cuestiones. ¿Pero se han resuelto? No. Todos los modelos tienen algo bueno para coger de ellos y aplicarlos en estas cuestiones, ahí están implicados diferentes factores de la sociedad, por eso la intersectorialidad es importante en su abordaje.

Joiselen Casanave Macías: Soy arquitecta y urbanista, porque estudié las dos cosas en la carrera, y en 2008 defendí mi doctorado precisamente en cuestiones de accesibilidad. Hablar de la eliminación de barreras –que, por cierto, no son solo arquitectónicas, sino también urbanísticas, físicas, y de diferente tipo, pues son del entorno construido— quiere decir que en algún momento las pusimos. Entonces, lo que tenemos que hacer es un mundo accesible. Además de que estudié eso, hablo porque vivo comprometida, soy nieta de una persona que se quedó ciega total a los sesenta años, y fue muy difícil, quedó atrapada en un cuarto piso mucho tiempo, sin elevador y con unas escaleras empinadas, porque dependía de otra persona; soy hija de una persona que tiene doble valgo en tobillo y rodilla, en las dos piernas y que hace de todo, y que es válida hasta cierto punto, pero pasa mucho trabajo y es discriminada todos los días en cada momento, y es muy difícil. Por tanto, para mí es un compromiso social, y en ese sentido creo que el principal problema que tenemos es precisamente el entorno físico, es la poca lucha y la poca discusión sobre qué calles tenemos, qué casas tenemos, qué tipo de normas hacemos para que la gente viva mejor.

Hay que cambiar cánones que tienen que ver con diseñar ciudades, espacios, lugares, entornos, para una norma, un común, un lo que más hay, lo que más somos, los que más somos válidos, y yo sinceramente me he sentido nada válida muchas veces, estuve con un yeso durante cuarenta y cinco días una vez y fue terrible porque el lugar de rehabilitación era inaccesible, entonces para mí ese, disculpen, ese problema de falta de accesibilidad crea problemas psicológicos graves en las personas, que los limitan para poder convivir socialmente, no se puede convivir socialmente en un entorno privado, hace falta poder hacer la vida social, y para eso hay que hacer el entorno accesible.

Foto: Nieves Molina/ Revista Temas.

Caridad Zurita Cruz: Soy jubilada pero reincorporada como profesora de la Facultad de Psicología y como investigadora del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. Me ha gustado que me hayan invitado a este panel y a este entorno. Pienso que esta es una lucha de todos, y aquí veo que no ha sido en vano lo que vengo realizando hace más de treinta años en la atención a niños en condiciones de discapacidad, ya hasta los términos han cambiado, tenemos que apropiarnos de esos términos.

Verdaderamente no quería irme de este local sin hablar un poco de los modelos. Hay que pensar en el modelo psicopedagógico, que empieza desde las primeras edades, donde un grupo de investigadores, de pedagogos, de especialistas, de psicólogos, estamos enfrascados en la ayuda a la familia, en cómo formar los valores, los hábitos, el validismo. Escuchándolos a ustedes vienen a mi memoria todos los niños que yo he atendido, orientando a la familia, atendiendo a su desarrollo psicológico.

Cada vez que tengo la oportunidad de escuchar a Yohania —a lo mejor ella no me recuerda— siempre le digo que tiene que escribir sus vivencias, porque les pueden servir a otras familias cubanas que estén afrontando en estos momentos dificultades como las que atravesó ella.

De más está decir que estoy muy contenta de estar aquí. He tenido alumnos, a lo largo de la vida, que me han dicho: “Profesora, cuánto me ha servido, ahora de adulto, todo lo que usted me orientó como psicóloga de la escuela Solidaridad con Panamá”. Aquí se hablaba de la definición de discapacidad, que una de las cosas que dice es “la restricción en la participación y en la actividad”, y nosotros tenemos que garantizar la posibilidad de la participación. Como le digo a mis estudiantes de la Facultad de Psicología y de la maestría de educación especial, para eso estamos nosotros, desde el punto de vista social, para decir lo que se debe de hacer y orientar a las familias.

Foto: Nieves Molina/ Revista Temas.

Aradné Bernis: Médico y fisiatra. La profesora Silvia hablaba más o menos lo que yo quería expresar, que no existe una sola condición común, cada parte de las discapacidades tiene sus propias identificaciones y son únicas. Pero también tenemos que educar a la sociedad en cómo vamos a enfrentar estos problemas, porque muchas veces las limitaciones vienen por la sobreprotección, y otras veces, porque están aquí en la mente, como decía ella, cuán abierta yo tenga la mente y cuánto usted se proponga en crecer, ahí está la discapacidad. Sí tiene que ver con la funcionalidad, usted puede tener cualquier discapacidad pero si ha estudiado, se ha superado, y existen barreras desde el punto de vista económico que son difíciles, pero aun así hay quien se ha esforzado y ha llegado muy lejos y son grandes profesionales hoy día, incluso desde de los barrios más pobres. Yo soy oriental y del campo, de las montañas, tuve muchos compañeros con discapacidad que hoy son médicos y muy buenos especialistas, entonces está en la educación de la familia y del entorno para contribuir al desarrollo de esas personas.

Decía la compañera Yohania, “¿cómo lo voy a soltar en un entorno hostil?”. ¿Usted lo soltó y vio que el entorno es hostil? Porque yo he visto a muchas personas ayudando al otro compañero, existe quien no ayuda, pero así sucede. No podemos reforzar el estigma de que el que tiene discapacidad no puede hacer algo, como el que tiene deficiencia en una mano y no hace la cola, pero el viejito que tiene ochenta y cinco años e insuficiencia cardíaca, diabético y millones de problemas circulatorios, está haciendo la cola. ¿Por qué? Porque no se considera discapacitado.

Creo que la sociedad sí ha crecido en Cuba con respecto a la discriminación, se ha ido incorporando a estas personas, he visto los talleres protegidos, he participado y los he visto trabajando, y cómo pacientes con Down han llegado muy lejos también. Creo que tenemos que verlo desde un punto de vista médico, pero no como enfermos, sino como una persona con discapacidad y evaluarlos desde su nivel de funcionalidad, pero que tiene que esforzarse, rehabilitarse, crecer y contribuir a la sociedad.

Foto: Nieves Molina/ Revista Temas.

Siria González Corujo: Soy artista y activista a favor de la igualdad de razas y el feminismo, que no tiene nada que ver con este contexto. Pero estoy aquí para pedirle ayuda al panel porque he decidido crear un proyecto autónomo donde se pueda ayudar a personas como mi esposa, que perdió una pierna hace dos meses y medio. Señores, si no están dentro del meollo del asunto, nadie tiene idea de lo que es realmente el trabajo que pasa una persona con discapacidad y su cuidador, es desesperante, atormenta, da ganas de llorar, no puedo explicar. Para mí todo esto es nuevo, no tenía idea, es muy difícil levantarse cada mañana y ser un cuidador, porque hasta el cuidador necesita apoyo. Yo adquirí hace poco una finca inmensa, y estoy dispuesta a ponerla en función de ese proyecto. No estoy pidiendo ayuda económica, estoy acostumbrada a trabajar con proyectos, y sí he logrado ayudar a personas, pero ahora me doy cuenta que realmente lo que yo estaba haciendo no es nada comparado con lo que estoy viendo. Entonces necesito información para poder seguir adelante con este proyecto y crear de una forma u otra algún contexto de trabajo. No soy Teresa de Calcuta, pero sí puedo ayudar a personas en esta situación. No estoy acostumbrada a echarme a llorar y decir: “Ay, ¿qué hacer?”. Yo lo hago, no me importa por qué el país está así o deja de estar, eso yo no lo puedo arreglar, pero sí puedo hacer algo por personas que están en esa condición, y por eso pido ayuda respecto a información.

Rafael Hernández: Le voy a devolver la palabra al panel en el punto donde nos habíamos quedado. Danay contestó la parte de las limitaciones objetivas, pero no la de las limitaciones subjetivas. Y después venía la pregunta relacionada con cómo la condición de discapacitado podía estimular a la persona a crecerse.

Y finalmente –brevemente porque estamos cortos de tiempo— quiero que comenten si es posible contrarrestar las desventajas objetivas y subjetivas, potenciar capacidades y minimizar desventajas, algo que tiene que ver con casi todo lo que se ha manifestado aquí de una manera más o menos catártica.

Foto: Nieves Molina/ Revista Temas.

Danay Díaz Pérez: Prefiero saltarme la parte de las barreras subjetivas, porque ya se ha hablado bastante de eso, y entonces voy a ir directo a la pregunta de cómo contrarrestar estas desventajas. Me centraré aquí en varios aspectos, en primer lugar en las políticas sociales, que es el ámbito que más domino. Creo que sí es posible contrarrestar estas desigualdades que se han descrito aquí, a través de políticas sociales menos asistencialistas y que tengan más enfoques de derechos, porque no se trata de hacerles un favor, sino de sus derechos. Cuba es signataria de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, y como tal debe tener normas jurídicas alineadas con esta Convención.

Mi percepción es que esas normas jurídicas, esas políticas, han estado fragmentadas, o sea, no hay una Ley sobre Discapacidad, sino que cada sector tiene sus propias políticas de atención a la discapacidad desde la educación, desde la salud, desde el empleo, pero no existe aún una ley que integre todo eso.

Quiero referirme también al tema de las estadísticas, porque antes de llegar a las políticas hay que saber qué población con discapacidad hay en Cuba, qué tipos de discapacidad predominan, cuál es el grado de la discapacidad. Ya se dijo aquí que la experiencia de la discapacidad tiene que ver con el tipo, con el grado, con la severidad, con el momento de la vida en que se adquirió, y las políticas sociales necesitan esa integralidad.

Sobre las asociaciones, y sobre qué hacemos con las personas que tienen trastornos psiquiátricos, el tema es que en Cuba, por mucho tiempo, solo fueron tres: la Asociación Nacional de Ciegos y Débiles Visuales (fundada en 1975), la Asociación Nacional de Sordos de Cuba (1978), y la ACLIFIM (1980) –que hoy se llama Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Físico-motora—, y vinimos a tener una que agrupa a personas en situación de discapacidad intelectual cuarenta y tres años después, en 2023. O sea, en todo ese período esas personas no habían estado representadas, y lo mismo pasa con la discapacidad psicosocial. Considero que es un derecho asociarse y también lo es no hacerlo. Un carné que te identifique como persona con discapacidad para acceder a determinados beneficios no tiene que venir de una asociación. ¿Entonces por no estar asociada deja de ser una persona con discapacidad? Por eso, durante la COVID-19 tuvimos aquellas colas y aquella demanda del famoso carné, porque ahí se necesitaba más. Hay, por supuesto, discapacidades que no tienen una asociación que las represente, como pasó mucho tiempo con la discapacidad intelectual y como está pasando ahora con otras discapacidades como los trastornos psicosociales.

Y a propósito de la intervención de Siria, creo que —y esto también lo relaciono con las políticas— hay que visibilizar más aquellos proyectos, aquellos emprendimientos, aquellas instituciones que emplean a personas con discapacidad, o que hacen algo por ellas, porque cuando la señora hablaba del mantenimiento de las sillas de ruedas, yo pensaba que tiene que haber algún taller que repare bicicletas que se dedique a eso”. Hay que potenciar más esos emprendimientos, que muchas veces vienen del sector privado, y quizás tiene altos precios, pero creo que sensibilizando se pueden integrar más, y hay muchas iniciativas que no se visibilizan.

Hoy hemos hablado aquí de personas con discapacidad, pero llevaría otro panel hablar de los cuidados, y de lo que experimentan las cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad. Eso también lo hemos investigado y constatado que la sobrecarga es mayor en estos últimos, que en los que cuidan a personas adultas mayores. Como dije, da para otro panel, y no me quiero extender más.

Foto: Nieves Molina/ Revista Temas.

Manuel David Orrio: O sea, ¿qué hacer? Quo vadis. En primer lugar, la experiencia histórica de la humanidad a lo largo de toda la historia del movimiento por los derechos de las personas con discapacidad demuestra, que el punto de partida es la ley. O sea, primero hay que imponer por la ley, y después, ejerciéndola y reclamándola es que se logra crear una cultura del respeto. No por gusto la madre del movimiento mundial por los derechos de las personas con discapacidad fue la maestra poliomielítica Judith Heumann, que se graduó con honores de pedagoga y tuvo que ir a los tribunales para poder dar clases en una silla de ruedas en un aula. Me estoy erizando al recordar a Judith, y creo que yo soy el primero que la menciona en Cuba, si me perdonan la jactancia.

Ahora bien, vamos a la concreta. Aquí tenemos un plan nacional de acción para la atención a las personas con discapacidad. El más reciente data de 2010, me han dicho que está vigente, no sé cómo, pero así es.

Tres tareas que son claves. La primera, creación del Registro Nacional de Personas con Discapacidad, que responde a la inquietud de la doctora Danay sobre número, tipo y grado de la discapacidad, y como ella dice, eso no depende de nuestro derecho ciudadano y constitucional de asociarnos libremente o no en una asociación de discapacitados o del tipo que sea.

Debo contarles que Cuba tuvo un rol destacadísimo en el proceso de redacción y aprobación de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero transcurrieron catorce años entre la conversión de Cuba en un Estado parte de esa Convención y el Acuerdo 9040-21, del Consejo de Ministros, que establece el seguimiento y monitoreo —me disculpan la ironía— de cómo se está implementando la Convención en Cuba. Y transcurrieron dieciséis años para que el premier de este país, Manuel Marrero, hablara de que se están elaborando las bases de una Ley de Discapacidad. Miren, así no llegamos a ningún lugar, es todo lo que tengo que decir al respecto, el punto de partida es la ley, después, la exigencia de la ley, y tercero, lo que va después.

Rafael Hernández: Había quedado pendiente la pregunta que había elegido Joaquín, sobre en qué medida la condición de persona con discapacidad contribuye a fomentar otras capacidades y aptitudes en las personas, a fomentar, por ejemplo, el espíritu de superación, la tenacidad, la disciplina, la resiliencia, la dedicación, la concentración, la resistencia al dolor, o puede contribuir a crear desventajas o situaciones de autoestima negativa, retraimiento, conmiseración, pesimismo, dependencia. Pero como ya estamos al final, le voy a pedir que conteste eso y lo que quiera contestar, y le voy a dar cinco minutos.

Foto: Nieves Molina/ Revista Temas.

Joaquín Borges Triana: Para mí, todo depende de la persona, de si va a asumir una actitud de autosuperación o a asumirse desde la perspectiva de la lástima. En mi caso, yo tuve un excelente contexto familiar que me educó, y además, la excelente educación en la Escuela Especial para Ciegos Abel Santamaría, en una etapa en que la educación especial era extraordinaria en este país. Creo que hoy no lo es al mismo nivel, debo decirlo, como pasa con toda la educación. Incluso hoy ya se aboga por la educación inclusiva, integrada, como quieran llamarle, para lo cual lamentablemente hay muy pocas condiciones en el contexto cubano por más que sea el modelo más correcto que se debe seguir. Yo creo que la autosuperación sí, cuando uno tiene obstáculos uno se crece, y por lo menos fue mi caso.

Hay otras cosas que quisiera abordar. Me da mucha pena discrepar con Manuel en cuanto a lo de la ley. Sé que existe ya un anteproyecto, y que se ha trabajado por parte de las asociaciones, pero no creo que la ley sea la solución de los problemas. Y me apoyo en un ejemplo: la Ley de Comunicación no ha resuelto absolutamente nada en Cuba en este momento, y Orrio lo sabe. La ley, por sí sola, no resuelve los problemas, el texto está ahí, pero si no hay una transformación de las mentalidades, de las maneras de entender, de proyectarse la gente, no basta.

Las asociaciones han hecho muchísimo en pro de lograr la inclusión de las personas en situación de discapacidad, el Acuerdo 9040 se discute a nivel nacional con los principales dirigentes de todas las asociaciones y los principales dirigentes del país, pero en la base, en muy pocos municipios —y hasta en las provincias— se logra que las reuniones que están establecidas se cumplan, porque todo depende de la persona que esté al frente del gobierno.

Quiero solo añadir que yo sí soy optimista, y siempre creo que todo depende de lo que podamos hacer, y que este es un trabajo multifactorial.

Foto: Nieves Molina/ Revista Temas.

Rafael Hernández: Estamos rompiendo el estambre de las cuatro de la tarde, y les quiero agradecer a todos por haber contribuido, tanto a los panelistas como al público –con récord e intervenciones— a crear un espacio de discrepancia, de diferencias, que es donde vamos a aprender. Este es un espacio de debate, y el debate solo es posible desde las diferencias y desde la discrepancia. Si hacemos que la discrepancia no se convierta en un motivo de encono, que pueda ocurrir de manera que cuando los panelistas están hablando la gente no esté cuchicheando, todo eso es un ejercicio de educación que ayuda a que aprendamos a debatir, a no confundir el debate con la catarsis, aunque a veces esta sea inevitable.

Yo no sé si tendría sentido crear la Asociación Cubana de Personas con Vejez, en el sentido que ha sido referido por varios de los que han hablado, de que la vida es un camino hacia la discapacidad de todo el mundo, de que encontrar en momentos de la vida que uno entra en situaciones de discapacidad es parte de asumir la discapacidad como lo normal. En mundo así no existiría la inconveniencia ni la ruptura de las normas, no existiría la discapacidad, porque todos compartirían un mismo referente y una misma idea de lo que es normal.

Sabemos que lo que es normal es una convención. Blaise Pascal, que inventó la geometría analítica, era autista y fue uno de los grandes filósofos de la Ilustración, pero considerar que el autismo forma parte de las discapacidades, y que muchas otras cosas, incluida la vejez, pueda formar parte de situaciones de discapacidad, hacer que el sentido de la discapacidad no se limite a lo que abarca una, o dos, o tres, o cuatro organizaciones —y con esto, de ninguna manera, devalúo el papel de las organizaciones, todo lo contrario—, lograr que el sentido de superar la discapacidad se convierta en la acción de la sociedad, en el problema de la sociedad y en el problema que se logra no nada más a través de leyes por muy buenas que sean estas. Vivimos en un país donde los negros y los blancos son iguales por ley, ¿verdad?, un país donde las mujeres y los hombres y los LGTB, son iguales, ¿verdad? Así dice la ley, así dice el Código de las Familias, pero ¿hemos logrado que la sociedad se comporte de esa manera?

Muchísimas gracias a todos por venir.

Excelente

ResponderEliminar